上一集我们讲到,在刘邦第二天即将面临灭顶之灾的晚上,他利用项伯蒙住了项羽,初步缓解了第二天对他的军事打击。

但事情并没有完。第二天一早,刘邦带着一百多个随从来到鸿门。他拜见项羽,和项羽一见面以后,刘邦讲了一段话。这段话很精彩,我给它取了个名字,叫《鸿门说辞》。这个《鸿门说辞》应当说是在中国古典文献中间非常有名的一段说辞。

刘邦怎么说?“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南。然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。”这段话什么意思?我们分三层来讲。

第一层,刘邦说:我和您一块攻打秦国,您在河北打,我在河南打。这是第一段的意思。这段话,其实刘邦说的非常巧妙。刘邦这段话强调的是什么?强调的是咱们俩有共同的敌人,咱们俩是并肩作战,咱们俩是战友。项羽如果清醒,他会明白你说的不错,是战友。不过那是当年,现在咱俩不是战友了。但项羽他的认识水平达不到这个程度,项羽说不出来这个话。这是鸿门说辞的第一层。

第二层说明了:我没有想到我先入关破秦,又在关中见到将军。这是第二层的话。这个话强调了什么?我没想到我先入关。刘邦没想到吗?你看他打南阳郡的时候,南阳郡不打他都想越过南阳郡直插武关。张良提醒他,你要不打,前有强敌,后有南阳的秦军,两下一加咱们就完了。刘邦是急不可耐的要抢先入关,现在说了可轻松,我没有想到我能先,其实他从接受任务那一天起,他就一劲的卯着劲要抢先入关,先入关就做关中王了。现在说成什么了?我没想到。

言外之意,我心里想到是谁,一定是大王您先入关。这就叫逢迎。这一层意思比较明显,其实这是在安抚项羽。项羽最不平的就是你刘邦啥也不会,你比我差得多,你小子竟然先进来了,你捡了个大便宜。项羽不服的,他现在说我没想到我先进来,这就安抚项羽受伤的心灵,给项羽喝点心灵鸡汤,让他心里好受点。这只是忽悠他的第一步。这里边还藏着一层意思。什么意思?我没想到我先入关,言外之意,最终我还是先入关了。

不是这样吗?我先入关,按照怀王之约,我先入关,我应当做关中王。所以他对项羽,他一方面是鼓励项羽,另一方面又拿出怀王之约来压制项羽。我到底还是先进来了,我没想到我先进来,但是我最后还是毕竟是我先进来了。拿怀王之约压项羽,所以他对项羽可以说是又打又拉。

第三层意思,今者有小人之言,令将军与臣有郤。现在有小人挑拨离间,让咱俩产生误会了,产生缝隙、产生隔阂、产生矛盾。那是小人挑拨离间。这个话说的更是居心叵测。刘和项他两家的矛盾是挑拨离间的吗?谁能够挑拨刘项两家这么深的积怨呢?

不是。刘项两家的矛盾是历史的必然。刘邦高明地把历史的必然说成是历史的偶然,小人挑拨离间不是偶然的吗?这就叫化必然为偶然。这一招极其高妙,本来是个必然性的。他两家早晚是个你死我活。不存在刘项两家组成联合政府,那不可能。组成联合政府是共和体制之下,刘项两家在帝国制度之下,只能一家做皇帝,另一家做臣子,只能是这样。

刘邦这个话说的是极其巧妙的。虽然《鸿门说辞》说得很简单,臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南。然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。实际上刘邦把自己要说的话都非常委婉地告诉了项羽,项羽要灭了他,那么大的事到他嘴里这么一说,这么简单。

所以说这个语言大家可千万别轻视。有人说,有的人嘴会说,有人嘴不会说。其实语言特别是口语的表达,是人生第一重要的本领。你连这个本领都不会,你要吃很多亏的。你看刘邦多会说,会做的不如会说的。他做了那么多事,到他嘴里一说,啥事也没有了。这就是《鸿门说辞》。这可以说是从春秋以来,在所有说客说辞中间最高明的说辞之一。当然我们现在不知道这个说辞是刘邦的原创,还是他的老师张良教的。咱们不知道。

那么这段说辞起不起作用,看听话的人谁在听。项羽。项羽信了吗?项羽接了一句话:“此沛公左司马曹无伤言之。不然,籍何以至此?”什么意思?这是你左司马曹无伤说的,要不是他,我怎么能这样对付你呢?

一句话把曹无伤给卖了,而且卖得很彻底。本来曹无伤是刘邦阵营潜伏的卧底,曹无伤跟刘邦可是老战友。当年,刘邦一起跟曹无伤就跟着他干,担任左司马。到刘邦入关以后,曹无伤还是左司马,曹无伤是个功臣,一直跟着刘邦。

但这个时候,曹无伤向项羽告密,主要是看到项羽势大了。将来主持分封的项羽,如果能够讨好项羽,将来能封个什么东西,封个诸侯王、封个侯,所以曹无伤是抱着这样一种私心向项羽告密。

大家可能会责怪项羽,项羽再怎么的,你也不能把曹无伤给卖了。他卖曹无伤是有一个理由的,他是拿曹无伤为自己开脱、为自己洗刷。“咱俩是战友,我咋能这样对你。那还是你那个曹无伤跟我说的,所以我才这样做的。”这说明什么?项羽自己感到自己很理亏,很心虚,对不起自己的哥们,所以拿曹无伤来解脱自己。

你看人家一番美丽的谎言,竟然让咱们的项羽感到对不起说谎言的人。但这里边你也可以看出来,为什么天下有人说谎?那是有人相信谎言。所以我们从这一段来看,刘邦的鸿门说辞奏效了。既然奏效,项羽也感到很惭愧了,“对不起了”。

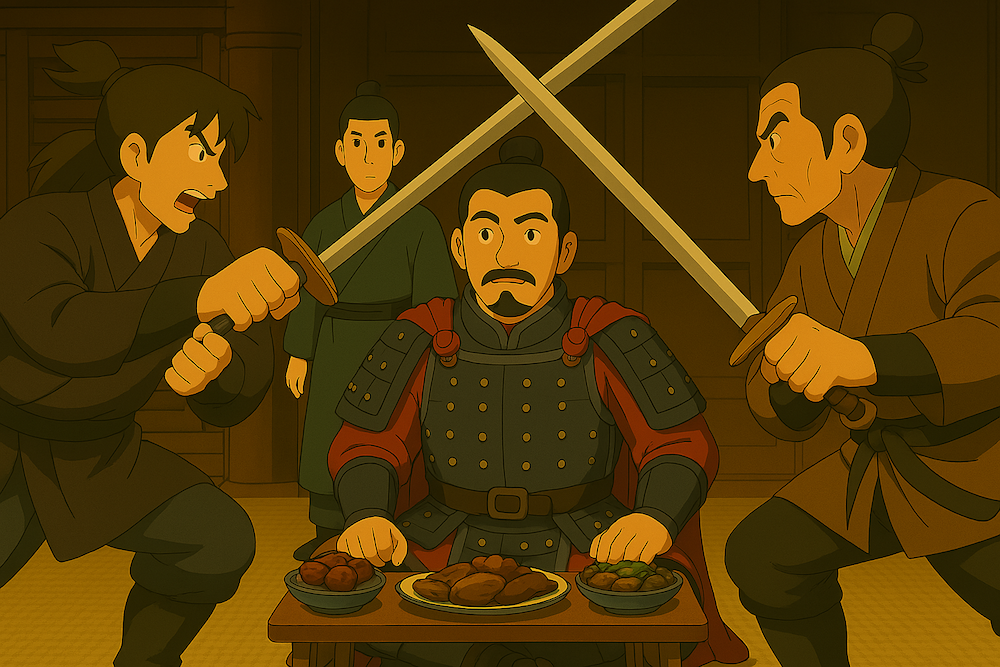

那下面怎么办?赔个不是招待他吃饭。这顿饭就是鸿门宴。一提到鸿门宴,大家就觉得那叫酒无好酒,饭无好饭,处处杀机,步步陷阱。但是我们知道,讲到这大家会明白,鸿门宴上,项羽可没有杀刘邦之心。项羽惭愧得不得了,不停的自责内疚。不惜把曹无伤拉出来为自己解脱。你说项羽还有心去杀刘邦吗?

我们说的鸿门宴,处处杀机,步步陷阱,酒无好酒,饭无好饭,那是因为有人要算计刘邦。此人绝不是项羽,这个人是谁?范增,范老先生,范增要杀他。范增为什么要杀他?范增觉得刘邦这个人太可怕。你看,他能在大战前夜先把项羽要打的这场战争给摆平了。第二天一见面,他能把项羽给忽悠住了。第三,他又能够让项羽自己说出来,他卧底的内奸是曹无伤。可以说是这番话说的项羽简直找不着北了,辨不清东西南北的方向了。你说这么一个对手,多么可怕。范增越是觉得刘邦可怕,越是要借这个机会除掉刘邦。

走了两步,第一步拿一个环形的玦。这个玦是一个玉器,是圆形的,它有一个缺口叫玦。他举这个玦是让项羽下决心,他把这个玦一会一举,老是对着项羽举,“干什么?赶快杀!”这段话《史记》写的是:“范增数目项王,举所配玉玦,以示之者三;项王莫然不应。”项羽不答应,你叫他玦,他决定不杀。这是项羽,他的内心决定他的行动。所以范增一看此招不灵,范老先生就出去了,找了一个人。这个人是谁?项庄。

提到项庄,大家就想起了中国有一个非常有名的成语叫“项庄舞剑,意在沛公”。项庄是一名武士,范增就把他招过来,说“咱们的大王(项羽)心太软,不忍心杀刘邦,你赶快进去。接着舞剑的机会把刘邦给做了。如果不给他做了,将来你们全玩完。”项庄领了命,主谋是范增,具体执行的是项庄。项庄就带着剑进去了。

进去以后,当时在座的几个人:项羽面向东座,范增面向南座,刘邦面向北座,张良面向西座。这是四个有座位的人,旁边我估计还有一个项伯,实际没有交代。项庄一进去就说:“大王饮酒,军中无以为乐,请以剑,让我舞剑。”项羽一听说:“行啊,你舞吧。”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

这个意思就是说,项庄一开始舞剑,我们上一讲过糊涂人,项伯这时候一点都不糊涂了。他立即也拔了剑,两个人对舞,常常用身子挡住项庄,让项庄杀不了刘邦。这里边就非常奇特了,这项伯为什么护着刘邦,亲家。这亲家尽管后来不管用,就这一刻用上了。你看结为儿女亲家两大好处:头一天晚上见张良,张良当天晚上替他传了话,第二天又救了刘邦一命。如果不是项伯拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,刘邦这一次麻烦大了。就是因为项伯舞剑,项庄就杀不了,范增的两招全部被化解了。我们可以分析一下鸿门宴项庄舞剑的时候刘邦在场,六个人在场。

第一,项羽,项羽知道不知道项庄舞剑意在沛公?知道不知道?不知道,因为他要知道了他绝对不让他舞。他刚才说了:“此沛公左司马曹无伤言之,不然,籍何以至此?”他那么惭愧,他要知道再冒出来个杀手。

他能同意吗?他不知道。刘邦是被刺杀的对象,刘邦心里倍儿清楚,非常明白。张良明白吗?张良明白,洞若观火。范增知道吗?范增是主谋,他能不清楚吗?他安排的刺杀,他清楚。项庄明白吗?项庄是杀手,他明白。项伯明白吗?项伯不明白,他怎么也去舞呢?拦住他了。

你看六个人在场,五个人都知道。所以说什么叫鸿门宴?鸿门宴是五个明白人陪着一个糊涂人喝了一场酒,这就叫鸿门宴。这就您可以看出来,项羽多糊涂,五个人都知道,就他一个人不知道。

这个时候,张良一看情况危急就出来了。张良一出来,召见樊哙,因为刘邦这次来带了樊哙四员大将。召见樊哙,樊哙就问他怎么样。张良说情况非常危急。现在项庄舞剑,其意常在沛公也,这个事情就是对着刘邦去的。所以张良把这个情况一告诉樊哙,樊哙就说,我要进去。拿着盾牌拿着剑就往里边闯。卫士挡着他,他用盾牌一撞,把卫士撞倒进去了。

进去以后樊哙的表情是,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂,瞪着眼睛看着项羽,头发一根一根的立起来,眼眶子都快瞪裂了。这肯定是司马迁有点夸大,文学手法,一个人再瞪眼,把眼眶瞪裂,这是不大可能。但是你这样一写,就把樊哙的愤怒的样子写出来了,杀气腾腾。

所以樊哙闯帐开始了。樊哙一闯帐,项伯的剑,项庄的剑肯定舞不下去了。项庄,项伯就退场了。因为樊哙进来了。樊哙一进来,第一个注意到他的人是项羽。项羽按剑而跽,首先是把剑抓在手里了。然后本来是坐在那,臀部放在脚后跟上的。这个时候臀部离开脚后跟的,等于是跪着了。再一下就可以跳起来了。”客何为者?来的人是谁?”张良解释:”此沛公参乘樊哙者也。”这是沛公的警卫樊哙。这一说,项羽松了一口气,跟着赞美的一句话:”壮士。”然后赐给他一杯酒,樊哙就喝了。再给他一个猪腿,整个的大猪腿给了樊哙一个。樊哙是把盾牌扣到地上,把猪腿放到盾牌上,拔出剑来,用剑切着猪腿吃起来了。这个样子很雄壮的。所以项羽看过以后,很赞赏他的勇武,又说了一句话:”壮士能复饮乎?”壮士能不能再喝一杯?

樊哙一看机会到了,抓住这个机会就说了一番话:“臣死且不避,卮酒安足辞。我死都不怕,我一杯酒何足推辞。说秦王有虎狼之心,杀人如不能举,行人如恐不胜,天下皆叛之。”

先骂秦王这个人杀人太多,所以天下的人都叛变他。然后说怀王之约,怀王与诸侯约定,先入定关中者,先骂秦王。再提怀王之约,紧跟着说沛公,说今沛公入关,封闭宫室,还军霸上,故遣将守关者,备他盗出入与非常也,等于把刘邦说的话重复一遍。

这是第三,赞扬刘邦的作为:第四,劳苦而功高如此,非有封侯之赏,还没有赏,这么大的功劳没有赏,而听细说,欲诛有功之人,想杀刘邦。最后一点,窃为大王不取也,我相信大王不会这样做。樊哙这番话不是出自一个文弱书生,是出自一个赳赳武夫,一介武夫说出来,这个话他特别让人相信。他是个粗人说话,因为樊哙给人的感觉,他本来就是个卖狗肉的,所以他这个话说出来以后,别人听起来很容易相信。

先骂秦王杀人实际上是暗指项羽,你杀人多,天下也要背叛你。再提怀王之约,那是拿怀王之约来压制项羽。然后赞刘邦的作为。再往后,指责有人,刘邦这么大的功劳不封赏,还要听小人之言要杀他。所以最后说了一句:“我相信大王不会这么做。”

这番话可以说是樊哙的慷慨陈词。这番话说完以后,项羽答不上话了。项羽不但觉得理亏,而且觉得樊哙的话说得太凌厉了,没法接。按照《史记》的记载,项羽就说了一个字:“坐。”答不上话了,只好说坐。

这就是樊哙闯帐,樊哙闯障缓解了鸿门宴的危机,化解了刘邦面临的凶险。刘邦一看稍有缓和,刘邦马上起身上洗手间了,趁机摆摆手招樊哙出来了,因为下面刘邦就要逃席了。三十六计,走为上计。此地是是非之地,久处此地必有后患,所以他走。我们看刘邦怎么安排走。第一步,商议辞行。刘邦一出来就说:“我们现在要走,没有告辞,没有向项羽告辞。”这叫不辞而别,不礼貌。怎么办?还是樊哙,很粗,但说话说得很直:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为。”

这话什么意思?做大事不要顾及细节,行大礼不要注意小礼。人家今天是刀和砧板,我们是刀和砧板中间的鱼肉,任人宰割。告什么辞?樊哙主张刘邦立即采纳了。

你看刘邦心多细,第一个先商量,咱们不辞而别,好不好?怎么办?樊哙说不用,立即就走。第二步安排善后,咱们不能一走了之,留一个人善后。留谁?留张良善后。

刘邦非常心细,临走之前给张良做了一番交代:“你留下来善后,但是你可千万别进去早了啊。从鸿门到我军营是40里地,抄小路走20里地,待我至军中,公乃入。我跑到军营了,你再去向项羽告别。” 他连路程可能跑的时间,什么时候告别都安排好了。

然后说告别的时候,张良问他你带什么东西没有?刘邦说带了一双白璧想献给大王,一双玉斗想献给亚父范增。当时刚好他两个都在生气,气氛不对,我都没敢拿。张良说可以留下来,我来替你转交。刘邦就把这些东西留下来给张良。

刘邦在走的时候还做了安排。他带了100多个随从,四员大将来了。他走的时候怎么办?100多个随从统统不要了,根本不通知。这100多个人全部留到项羽的军营了。司马迁最后也没有写,这100多个人最后是死是活不知道了。

这四员大将刘邦带着了,但是有一条,四员大将不能骑马。如果四个人都拉马,刘邦也带马,五个人都牵着马,那五匹马走起来动静很大。实际上是刘邦一个人骑马,四员大将持剑盾步走,拿着剑,拿着盾牌,不牵马。为什么?步行走不牵马,动静小,免得惊动范老先生。

你想想范增一会是玦了,一会是舞剑的。要听见那动静,范增要派人追杀了。刘邦考虑得非常细。他不让别人骑马,他一个人骑马。在刘邦心中,他和那四员大将相比,谁的命金贵,肯定是自己的了。

那么张良怎么断后?张良是估计刘邦已经逃回大营,才进帐向项羽告别,说沛公不胜酒力,酒量很小,喝懵了,喝高了,怕大王责备走了。现在已经回到军营了。项羽还懵懵懂懂的,项羽说了一句话:“沛公安在?”“安在”就是在哪,说刘邦现在在哪。其实,人家已经逃回大营了。你看项羽糊涂。

刘邦那个精明,人家都逃回大营了,做那么周密的安排,逃回大营了。他还在为沛公安排,问完。张良说他已经回大营了,临走之前,让我把一双白璧献给大王,一对玉斗献给范增将军。

项羽接过白璧,放到座上了。范增拿过玉斗往地下一放,拔出佩剑,一剑把玉斗给击碎了。而且气呼呼的说了一通话:“竖子不足与谋,夺项王天下者必沛公也。”范增非常生气,拔出剑,当着项羽的面,当着张良的面,把送给他那座珍贵的玉斗一剑给剁碎了。

范增预料到了刘邦就这,他竟然还逃回去了。范增是气急败坏,他这个“竖子不足与谋”,这个竖子当然骂的是谁?骂的是项庄。明骂了项庄,暗中指的是项羽。这个话说的也不好,他就把自己和项羽的矛盾给公开化了。后来陈平使反间计,项羽就怀疑范增和刘邦勾结。范增最后就气跑了,但是范增至少是看出来刘邦太可怕了。

就这样,鸿门宴结束了。鸿门宴的最后有一句话叫:“沛公至军,立诛杀曹无伤。”刘邦回到大营中间,第一件事就把左司马曹无伤杀了,唯一的一个卧底杀了。

鸿门宴到此全部结束。刘邦安全地从鸿门脱险,这里边就留下来了一个问题:刘邦鸿门脱险靠的是什么?他凭什么能够鸿门脱险?我觉得这里边原因很多。第一,鸿门说辞解除了项羽的思想武装;项伯帮忙,让项庄的行刺无法实行;樊哙的闯帐,转移了整个宴会的视线;刘邦的逃席避免了节外生枝。这是四点。还有最后一点,项羽的糊涂让他轻纵对手。项羽最糊涂的就是在这么一个大好的时机没有除掉刘邦,为自己埋下了最后灭亡的一个祸根。

当然,鸿门宴上项羽杀不杀刘邦,有人认为杀是对的,有人认为杀是不对的。至于杀和不杀的原因,大家的说法也都不一。我讲的主要是我个人的理解,我认为项羽最重要的是没有意识到刘邦是他最危险的敌人。假如意识到了的话,刘邦叫在劫难逃。意识不到那叫在劫可逃。这恐怕是最重要的原因。当然还有一点,就是项羽选择的是霸业,因为我们很快就要讲到项羽入关以后,鸿门宴之后,项羽就要大封诸侯了。他自己封为西楚霸王。

然后把其他人封为诸侯,他作为天下的总盟主。霸业选择和他不杀刘邦很密切,因为刘邦选择的是帝业当皇帝,项羽选择的是霸业当霸王。霸业和帝业是两种不同的制度:霸业的霸主是天下的盟主,帝业的皇帝是天下的最高独裁者。

霸业需要下面有很多诸侯王。只要这些诸侯王表示臣服于自己,可以不杀。如果你都杀了,没有诸侯了,你当什么霸王?就做不了霸主了。所以这么一种考虑,也可能是项羽鸿门宴不杀刘邦的原因。

所有这一些都是我们的分析,因为《史记》没有讲。但这个事要真正知道,项羽鸿门宴为什么不杀刘邦,只能问项羽本人。可惜这件事我们又无法去询问。但是刘邦从鸿门脱险以后,事情并没有完,因为他的目的是做关中王。

关中王还能做成吗?项羽在鸿门宴之后会怎么样对待刘邦呢?请看下集,屈就汉王。